Cet été, l’ACBD vous gâte ! À l’occasion des 40 ans de l’association, nous vous offrons une série d’entretiens exclusifs réalisés à Tokyo, sur le thème de la revue culte Afternoon – berceau de Darwin’s Incident, le lauréat de notre 17ème Prix Asie. Troisième épisode.

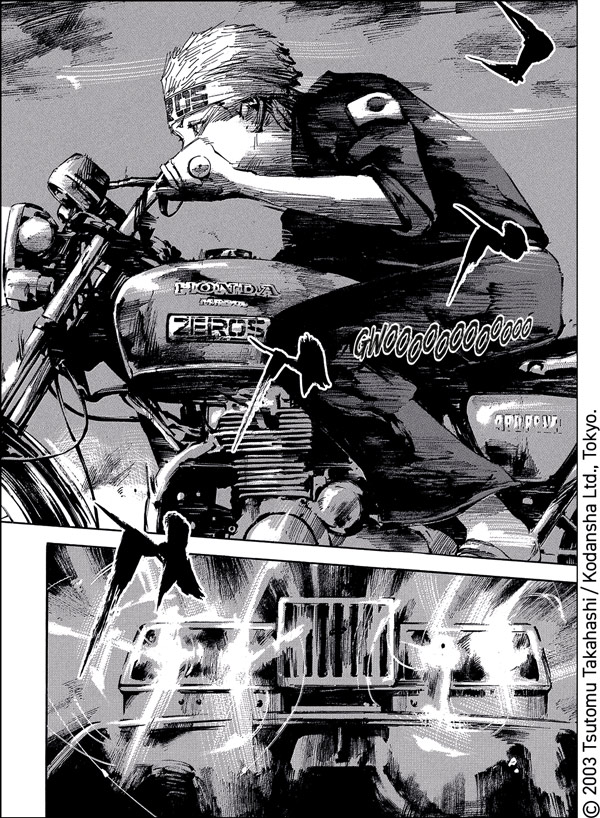

Tokyo, dans l’atelier de Tsutomu Takahashi. Des guitares, des amplis, assez pour plusieurs groupes. Dans une pièce dédiée à customiser ses grattes, l’artiste nous sortira même sa Yamaha fétiche, celle qu’il cajole depuis ses jeunes années. Logique, donc, que les planches du mangaka soient chargées d’énergie rock, voire d’appétit pour la destruction, qu’il s’agisse du thriller Détonations (éd. Pika) ou du récit de sabre Sidooh (éd. Panini). Son chef-d’œuvre reste à nos yeux Bakuon Rettô (« L’archipel pétaradant », éd. Kana), paru dans Afternoon entre 2002 et 2012. Ce feuilleton élégiaque raconte le monde des bôsôzoku – les gangs de motards juvéniles – au début des années 1980, par le prisme d’un adolescent qui bascule petit à petit dans les marges. Précision importante : l’œuvre est quasi-autobiographique. On a donc cherché à en savoir plus et Tsutomu Takahashi, jovial, expansif, nous a accordé une très longue interview, riche en éclairages et anecdotes, dont voici la première moitié.

Bakuon Rettô est presque à 100% autobiographique, avez-vous déclaré. Revenons sur cette période de votre vie : auriez-vous pu mal finir, c’est-à-dire continuer dans la délinquance voire le crime organisé ?

Je vous réponds sérieusement ou pas ? (rires) Non, je ne pense pas que j’aurais mal fini. Dans Bakuon Rettô, le personnage de Shinji appartient à un gang de bôsôzoku et joue aussi dans un groupe de rock. J’étais dans le même cas et j’avais l’intention de continuer dans la musique. Je ne sais pas trop comment ça se passe aujourd’hui pour les jeunes – ils ont sans doute plus de choix ? – mais dans les années 80, on n’avait que deux possibilités : aller à l’université puis mener une vie normale avec un travail « correct », ou ne pas suivre cette voie et atterrir dans les marges de société. Il faut bien se dire qu’à l’époque, si on déconnait au lycée, on était certain de ne pas accéder à l’université, donc d’avoir des choix de vie restreints. La musique, c’était le « choix marginal » qui s’offrait à moi.

Avez-vous continué à jouer dans des groupes en parallèle de votre activité de mangaka ?

Ouais, mais la difficulté d’un groupe, c’est que comme ce mot l’indique, c’est un « groupe ». On ne peut pas le faire tout seul. J’ai continué pendant trois ans, mais on n’arrivait pas à maintenir les mêmes membres dans la formation. Je me suis retrouvé face à un mur. Ça n’était même pas une question de talent ou de capacités, c’est juste que de devoir trouver de nouvelles personnes à chaque fois, d’arriver à monter un groupe, de faire un truc qui soit à peu près cohérent… ça prenait un temps pas possible. Aujourd’hui ça serait différent, on a les moyens de faire de la musique seul, mais on ne le pouvait pas à l’époque. En fait, c’est là que j’ai commencé à me demander ce que je pourrais accomplir en solo, et je me suis alors souvenu des mangas que je lisais à l’école primaire…

Quels étaient-ils ?

Ceux de Shinji Mizushima (inédits en français – NDLR). Et puis Ashita no Joe (éd. Glénat). Ce manga-là, je pense que personne ne pourra jamais le dépasser… et ce dans toute l’histoire de l’Humanité ! (rires)

« Dans les années 80, on n’avait que deux possibilités : aller à l’université puis mener une vie normale avec un travail « correct », ou ne pas suivre cette voie et atterrir dans les marges de société. »

TSUTOMU TAKAHASHI

Avez-vous rencontré Tetsuya Chiba, le dessinateur d’Ashita no Joe ?

Oui, j’ai d’ailleurs une anecdote ! Alors, déjà, je pense que personne au Japon ne dira le moindre mot contre sa personne ou son travail. Dans le milieu du manga, c’est notre dieu ! Moi, on me l’a présenté lors d’une fête organisée par le mangaka Kenichirô Takai (inédit en français – NDLR). Il commençait à se faire tard, on était tous un peu pompette et les auteurs se mettaient à se demander des dédicaces les uns les autres, mais bon, on était fatigués donc on n’avait pas trop envie de le faire. Puis, je suis arrivé devant Tetsuya Chiba. J’étais ému, vu à quel point j’aime Ashita no Joe, et je voulais lui expliquer pourquoi c’était le meilleur manga que j’avais jamais lu. Dans le dernier combat de la série, Joe se fait massacrer sur le ring et son amie Yôko s’en va car elle ne supporte pas de voir ça. Elle se dirige vers sa voiture et embarque avec son chauffeur. On entend les commentaires du match à la radio et, comme ça s’annonce mal, le chauffeur éteint la transmission… À ce moment-là, Yôko se rappelle que Joe lui a dit autrefois de ne pas fuir et d’accepter la réalité. Elle demande au chauffeur de rallumer la radio, pile au moment où Joe passe à la contre-attaque… et décide de retourner au Budokan. Une fois aux abords du ring, elle lance à Joe : « Frappe de tout ton cœur, Joe ! Frappe de façon à ne rien regretter ! » J’ai toujours été très ému par tout ce passage et il continue d’ailleurs de me faire pleurer. En terme de mise en scène, c’est absolument fabuleux cette façon de ne pas montrer ce qui se passe sur le ring mais d’uniquement le suggérer… J’ai donc expliqué tout ça à Chiba, qui m’a répondu : « Ah bon ? Si tu le dis, Takahashi. Faudra que je le lise, alors ! » Genre il s’en souvenait pas ! (éclat de rire) Évidemment qu’il s’en rappelait, hein. En fait, Chiba donnait cours dans une université et il enseignait notamment ce qu’on appelle « l’art du ma », c’est-à-dire le laps de temps qui sépare deux scènes. Lorsque je lui ai dit que j’étais fasciné par sa manière d’utiliser le ma dans ce passage, il m’a confirmé que c’était effectivement le genre de chose qu’il enseignait à ses élèves. Désolé, je me suis un peu perdu avec mon histoire sur Tetsuya Chiba. (rires) Mais c’est quelque chose que je n’avais jamais raconté avant.

Au contraire, on est ravis d’entendre cette histoire ! Pour revenir sur vos jeunes années : aujourd’hui, que diriez-vous à l’adolescent que vous étiez à l’époque du bôsôzoku ?

(Il réfléchit longuement.) « T’auras pas fait tout ça pour rien ! Bon, t’as fait des choses pas très bien, parfois, mais à l’arrivée tu réussiras à convertir ça en argent ! » (rires) Je plaisante, hein… Mais je lui dirais de poursuivre dans sa voie, parce qu’il faut y croire. Ça vaut le coup, d’y croire.

Au début de votre carrière, vous avez été l’assistant de Kaiji Kawaguchi (Zipang, éd. Kana) pendant quatre ans. Comment s’est passé votre « service » à ses côtés ?

Pour reprendre mon récit là où je me suis arrêté tout à l’heure : je m’étais découvert un intérêt pour le manga, c’est vrai, mais je n’avais aucune idée de ce que ça représentait, concrètement, d’être mangaka. A priori, un truc aussi peu classe que de rester assis toute la journée à dessiner, ça me faisait pas rêver… Mais aux côtés de Kaiji Kawaguchi, j’ai découvert un homme qui s’investissait totalement, qui donnait tout ce qu’il avait pour le manga. Toute sa personne, tout son esprit. Ça m’a fasciné, j’étais admiratif… C’est là que j’ai réellement compris ce que représentait le fait d’être mangaka. Vraiment, ça a beaucoup compté pour moi.

Et en 1992, vous lancez dans Afternoon votre première vraie série, Jiraishin (un polar noir, inédit en français – NDLR). Quelle place occupe-t-elle dans votre cœur ?

(rires) Je vais être très franc : Jiraishin ne représente pas grand-chose pour moi. Disons que c’est la première œuvre sur laquelle je me suis réellement investi, après avoir compris que le manga était un formidable moyen d’expression. Mais je n’étais pas encore un auteur accompli, c’était très approximatif en terme de contenu. Je m’inspirais des choses que j’aimais, comme Miami Vice dont j’étais fan… En tout cas, je me donnais à fond : à l’époque, j’étais encore assistant chez Kaiji Kawaguchi et j’ai souffert d’une très forte tendinite à cause de la surcharge de travail, ce qui m’a valu de porter un bandage !

Vous travaillez aujourd’hui seul mais par le passé, vous avez vous-même eu des assistants désormais célèbres : Tsutomu Nihei (Blame!, éd. Glénat), Shûhô Satô (Give my regards to Black Jack, éd. naBan), Shôhei Manabe (Kujô l’implacable, éd. Kana ; en sélection pour notre Prix Asie 2024 – NDLR)… Comment étaient-ils ?

Ils étaient tout simplement très doués, même s’ils ne sont pas restés longtemps. Celui qui est resté le plus est probablement Satô… Nihei, lui, n’a fait qu’un court passage. A mon sens, ce n’est pas lors d’un apprentissage qu’on devient mangaka : on est mangaka ou on ne l’est pas. Et très honnêtement, ces trois-là l’étaient déjà avant de venir travailler chez moi, je n’ai pas le sentiment de leur avoir appris quoi que ce soit. (rires) Le plus impressionnant d’entre eux était Manabe, je considère qu’il appartient aux quelques génies qu’on a aujourd’hui dans le manga.

Lorsqu’on voit le héros de Blame!, on ne peut s’empêcher de penser que Tsutomu Nihei a été fortement marqué par Jiraishin. A-t-il revendiqué cette influence auprès de vous ?

Mais non, c’est juste que les deux personnages sont habillés en noir ! (rires) Vous savez, tous les artistes – aussi grands soient-ils – commencent par copier quelque chose qu’ils ont observé. C’est pareil dans la musique, les Beatles s’inspiraient de Chuck Berry ou de Little Richard, d’ailleurs sans aucunement avoir l’ambition de les surpasser, même si ce fut ensuite le cas. Ça commence toujours comme ça, puis chacun fait son chemin.

« Avant Bakuon Rettô, je ne parlais jamais de mon ancienne appartenance à une bande de bôsôzoku. Ce n’était pas pour le cacher, je trouvais juste ça insignifiant. »

TSUTOMU TAKAHASHI

En 2002, vous commencez à publier Bakuon Rettô dans Afternoon. Qu’est-ce qui vous a poussé à dessiner vos souvenirs ?

Avant Bakuon Rettô, je ne parlais jamais de mon ancienne appartenance à une bande de bôsôzoku. Ce n’était pas pour le cacher, je trouvais juste ça insignifiant et je ne voyais pas de raison particulière d’en parler. C’est le fait d’être allé au mariage d’un de mes amis de l’époque du gang qui m’a conduit à « faire mon coming out ». On reparlait du passé et j’ai ressenti une sorte de vibration, comme si j’avais retrouvé un peu de mon sentiment de l’époque. Ça n’avait duré qu’un été mais on avait l’impression d’être invincibles, les plus forts du monde… Cette sensation m’est brièvement revenue lors de ce mariage et c’est ce qui m’a motivé à dessiner ce manga : je voulais prolonger cet instant, immortaliser cette émotion.

Comment Bakuon Rettô a-t-il été accueilli par les anciens bôsôzoku ?

Je ne sais pas… N’empêche, quand j’y repense, c’est tout de même incroyable qu’on m’ait laissé dessiner ça sur une période aussi longue. Un manga qui parle du monde des bôsôzoku avec un tel réalisme, c’était évident que ça n’allait pas se vendre !

(M. Naoyuki Suzuki, rédacteur en chef adjoint du magazine Afternoon, intervient.) Je pense que l’idée, à l’époque, était justement d’accueillir une proposition différente. À la fois différente de ce qui se faisait dans le reste du magazine et des autres titres de l’éditeur. Quelque chose de plus réaliste.

Existe-t-il d’après vous d’autres documents qui racontent de façon réaliste le monde des bôsôzoku ? Le film Godspeed You ! Black Emperor (1976, de Mitsuo Yanagimachi – NDLR), par exemple ?

Il n’y en a pas énormément, du moins en manga. J’ai évidemment vu ce film… En fait, à l’époque, les bôsôzoku étaient un problème de société qui faisait le bonheur des émissions de télé à sensation. On y voyait souvent des équipes de police poursuivre des gangs de motards. Mais très honnêtement, je dois vous dire que les zoku, c’était comme des clubs scolaires un peu menaçants, pas des gens qui soutiraient de l’argent ou faisaient du trafic. L’idée, c’était qu’on se retrouvait le soir après les cours pour faire un peu de bruit dans la rue et se prendre pour des durs, mais c’était pas si terrible. Quoique, peut-être qu’il y avait un peu d’argent à la clé, et c’est sûr que quand l’argent entre en ligne de compte ça devient plus inquiétant… Euh, c’était quoi la question déjà ? (Il reprend.) Dans Bakuon Rettô, il y a un passage où deux personnages meurent suite à une collision avec un camion. J’ai vraiment vécu ce moment, vous savez, je les ai vus mourir devant mes yeux… Qu’il s’agisse de la façon dont ça s’est déroulé, du lieu, des personnes impliquées : tout est vrai. Mes souvenirs de l’époque sont extrêmement clairs dans mon esprit et je voulais laisser une trace précise de tout ça. Je voulais aussi honorer la mémoire de ces personnes mortes bêtement, à 16 ans, alors qu’elles avaient la vie devant elles… Mais dites-moi, vous l’avez lu ce manga ? Vous en avez pensé quoi ?

« Dans Bakuon Rettô, il y a un passage où deux personnages meurent suite à une collision avec un camion. J’ai vraiment vécu ce moment, vous savez, je les ai vus mourir devant mes yeux… »

TSUTOMU TAKAHASHI

Bien sûr, il m’a beaucoup marqué. J’ai l’impression que ce manga est la quintessence de votre style, qu’on peut définir comme gorgé à la fois d’ardeur rock et d’une mélancolie confinant au désespoir. Souvent, observer vos planches (et ceci concerne beaucoup de vos mangas), c’est comme voir quelqu’un foncer à moto sans casque…

Pour parler des scènes de moto dans Bakuon Rettô, en vérité je n’ai jamais réussi à en être satisfait. J’ai tenté de reproduire ce que j’avais ressenti à l’époque, j’ai multiplié les angles et les positions, mais je n’ai jamais été pleinement content du rendu. Il y a peut-être une scène où je me suis dit que c’était plutôt pas mal : celle qui montre Tokyo d’en haut tandis qu’on a l’impression d’y voir la queue d’un dragon. Mais même ça, bon… Encore aujourd’hui, je ne sais pas comment m’y prendre pour restituer parfaitement tout ce que j’ai ressenti.

En tout cas, on peut dire que votre style est l’expression la plus pure du rock en manga. Dans l’épisode de Manben (émission d’entretiens animée par l’auteur Naoki Urasawa – NDLR) qui vous est consacré, on vous voit dessiner impulsivement et répandre de l’encre sur vos planches ; la façon dont vous employez l’encre et ses imprévus n’est finalement pas sans rappeler la façon dont on utiliserait la distorsion ou les larsens avec une guitare électrique.

C’est vrai qu’il est m’est arrivé, plus jeune, de me dire « je vais faire du manga comme on fait du rock ». Mais ça n’est plus le cas aujourd’hui. En fait, c’est le manga Détonations (éd. Pika) qui marque la fin de ce style-là. Après ça, je me suis dit que c’était bon, j’avais fait le tour.

C’est vrai que même si vos séries en cours Jumbo Max (éd. Pika) et Guitar Shop Rosie (inédit) restent fidèles à l’équation « sex, drugs & rock’n roll », elles se montrent plus intimes et moins clinquantes que la plupart de vos œuvres précédentes. Diriez-vous que vous êtes entré dans une phase plus mûre, plus assagie ?

Tout à fait, j’ai pris de la bouteille. Personnellement, mon manga que je considère le plus rock’n roll, c’est Tetsuwan Girl (manga de base-ball féminin inédit en français – NDLR), qui est d’ailleurs mon préféré parmi tout ceux que j’ai dessinés. C’est dans ce manga que j’exprime le plus l’esprit de rébellion.

Avec quel état d’esprit vous êtes-vous lancé dans Sidooh (éd. Panini), votre grand récit de sabre commencé en 2005 ? Etait-ce un défi personnel, une volonté de vous mesurer à un genre rempli de chefs-d’œuvre ?

Non, non. (rires) En fait, avant Bakuon Rettô, j’avais participé à une réunion avec le rédacteur en chef d’Afternoon, qui était monsieur Furukawa. On réfléchissait chacun de notre côté à quel pourrait être le sujet de ma prochaine série. Puis on s’est dit : « OK, on a tous les deux une idée, on compte jusqu’à trois et on la donne ! » (rires) Un, deux, trois… et je lance en premier « bôsôzoku ». Il me dit que c’est bon, on fait ça, et qu’il garde son idée de côté. Je lui ai quand même demandé ce qu’il avait en tête et c’était le Bakumatsu (les dernières années du shogunat – NDLR). A vrai dire, on m’avait souvent encouragé à dessiner des mangas sur cette période-là, on me disait que ça irait bien avec mon style. Plus tard, mon éditeur historique de Skyhigh (éd. Panini), chez Shûeisha, m’a là encore suggéré de dessiner sur le Bakumatsu et c’est comme ça qu’est né Sidooh. Ce long processus a donc fini par aboutir de manière un peu fortuite.

« Pour me documenter, je me suis rendu à Fukushima, le nom donné aujourd’hui à l’ancien fief d’Aizu. En arrivant sur place, j’aperçois le mont Bandai, que je n’avais a priori jamais vu. Et là, pris par une violente émotion, je me mets à fondre en larmes, sans comprendre pourquoi ! »

TSUTOMU TAKAHASHI

Quel est votre avis sur L’Habitant de l’infini (éd. Casterman), paru dans Afternoon, autre récit de sabre empreint d’esprit rock, dans un genre différent de Sidooh ?

Hiroaki Samura et moi, on a commencé à peu près en même temps dans le magazine. Je trouve que c’est quelqu’un qui dessine très bien, et qui en plus de ça dessine vite ! Par contre, du point de vue d’un Japonais, L’Habitant de l’infini et Sidooh ne se trouvent pas dans la même catégorie, tout simplement parce que le premier est plutôt fantastique, irréaliste, alors que le second traite de la période de la restauration de manière réaliste et documentée. D’ailleurs, je peux vous dire que je m’en souviendrai, de cette documentation, ça m’a demandé beaucoup de recherches ! Les périodes historiques, c’est quand même compliqué. Les fiefs de Satsuma, de Nagano, tout ça… (Il reprend.) A la fin de Sidooh, il y a une scène dans laquelle les deux frères retournent sur leur terre natale. Pour me documenter, je me suis rendu à Fukushima, le nom donné aujourd’hui à l’ancien fief d’Aizu, qui est l’endroit où se passe cette scène. En arrivant sur place, j’aperçois le mont Bandai, que je n’avais a priori jamais vu. Et là, pris par une violente émotion, je me mets à fondre en larmes, sans comprendre pourquoi ! Je réfléchis… Et je repense à mon plus vieux souvenir, qui remonte à l’âge de trois ou quatre ans : j’étais avec mon arrière-grand-mère, qui s’est beaucoup occupée de moi, et je dessinais par terre sur le engawa, sous le préau de la maison traditionnelle japonaise. Je me souviens qu’elle était en kimono, qu’elle effaçait mes dessins au fur et à mesure et me disait « Que tu dessines bien, Tsutomu ! ». Je réalise alors qu’elle était originaire de Fukushima… et j’ai le sentiment que si j’avais dessiné Sidooh, c’était guidé par sa voix, comme si elle m’avait dit qu’il fallait raconter l’histoire de ce lieu chargé d’événements importants. Aujourd’hui encore, je suis très attaché au mont Bandai. A la fin du manga, j’ai dessiné une double page où tous les personnages morts au cours de l’histoire demandent que leur âme soit déposée au pied de cette montagne, afin qu’ils puissent éternellement l’observer. C’est une scène que j’aime beaucoup et que je prends plaisir à revoir. Mais dites… Sidooh est disponible en français, n’est-ce pas ?

Tout à fait, à l’heure où nous parlons nous sommes à quelques tomes de la fin.

Donc je vous ai spoilé la fin ! (rires)

(rires) Ce n’est rien, l’histoire valait largement le coup !

J’espère que vous aurez l’occasion d’aller voir le mont Bandai, c’est vraiment très beau. Bon, faut pas trop craindre la radioactivité. Même si c’est vrai que c’est un peu flippant. (rires) ●

(Suite et fin de l’entretien au prochain épisode.)

Entretien réalisé par Frederico Anzalone

Traduction Thibaud Desbief

Photos Yohan Leclerc et Frederico Anzalone

Remerciements Oscar Deveughele, Jules Kollisch, Stéphanie Nunez, Natan Paquet, Naoyuki Suzuki, Tomoyo Tsuno, Kaoru Yoshitake